指には第1関節、第2関節、第3関節とある。

ショパンピアニズム・重力奏法で弾く際に使う関節は、ほとんどが第3関節であり、わずかに第2関節から使ったりもする。

第1関節に関しては、まず使わない。

ショパンピアニズムに移行する前の生徒を見ていると、ほぼ全ての人が第2関節と第1関節のみで弾いており、いわゆるチェンバロ時代の弾き方をしている。150年前に、ショパンが何をもたらしたかというと、第3関節を主軸に演奏するということである。

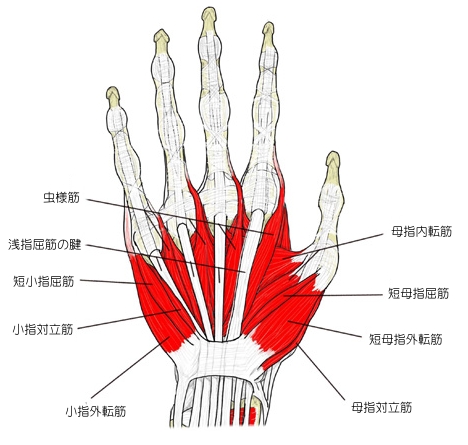

ショパンピアニズムにおいての指を鍛えるという考え方は、第3関節を動かす筋肉である虫様筋を鍛えるということである。

第1、第2関節を動かす筋肉は浅指屈筋と深指屈筋の2つであり、この2つの筋肉は「手のひらの中」に存在しておらず「前腕」にある。第1、第2関節を鍛えるとは前腕を鍛えるということだ。

一方、第3関節を動かす筋肉は「手のひらの中」にある。それが虫様筋であり鍛えれば鍛えるほど指は強くなる。

上記の2つで何が違うかといえば、耳のリラックスである。

第1、第2関節から弾いている方は基本的に耳が緊張状態を強いられており、ここから使った時点で音を聴く能力はガクンと落ちている。

この使い方で厄介なところは、演奏している本人は耳が緊張していると感じ取れない点である。

私は99パーセントが第3関節から演奏し、極たまに軽い音を出したい時にのみ第2関節から使う。

それはホロヴィッツの演奏する動画を参考に見ていただければわかるかと思う。

前回も書いたが、音色というのは耳がリラックスしていて初めて生まれてくる。

自分から音に近づいては駄目なのだ。

虫様筋を使った第3関節からの演奏法を知った時、耳が音に近づいていたことに初めて気がつく。

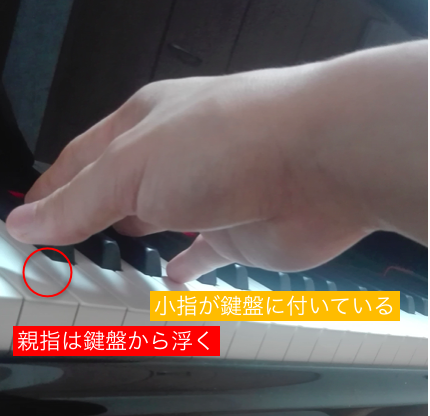

特に5の指は第1関節を使って鍵盤を掴みにいってしまいがちな指である。

特に5の指は第1関節を使って鍵盤を掴みにいってしまいがちな指である。

これは2−4の指にも言えることなのだが、親指から使うという意識を持つことで手のひらで弾く感覚が生まれてくる。

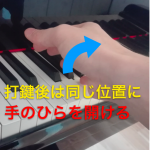

これは2−4の指にも言えることなのだが、親指から使うという意識を持つことで手のひらで弾く感覚が生まれてくる。 画像のように親指を上にあげて、その勢いを利用して弾いている方は多いのではないだろうか。しかし親指の生え方に注目すると、この演奏法が解剖学的にとても無理がかかることに気がつく。

画像のように親指を上にあげて、その勢いを利用して弾いている方は多いのではないだろうか。しかし親指の生え方に注目すると、この演奏法が解剖学的にとても無理がかかることに気がつく。

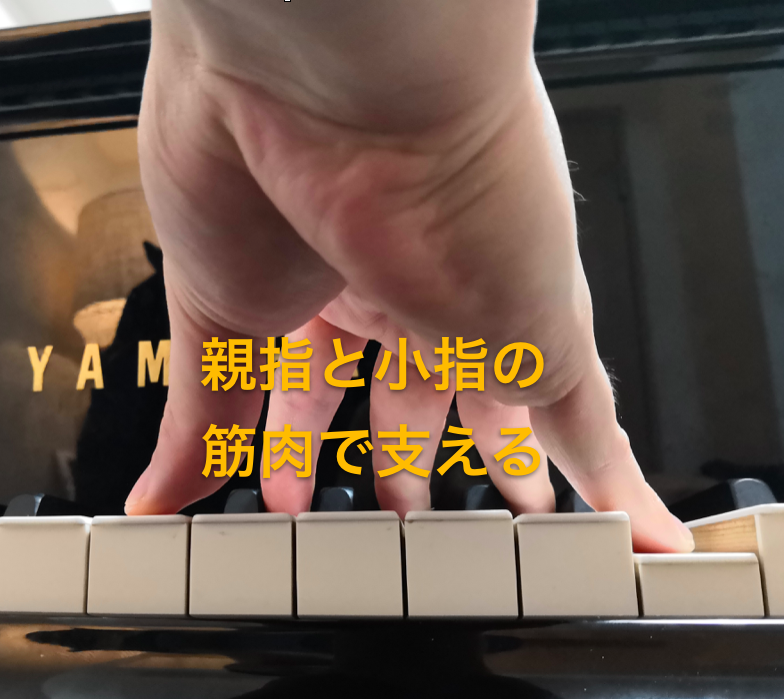

手が本来持っている役割である「掴む」動作を基準に考えると、親指は上にあげて使うのではなく、「掴む」で使う動き、つまり親指を小指の方向に動かしていくのが正しい使いである。

手が本来持っている役割である「掴む」動作を基準に考えると、親指は上にあげて使うのではなく、「掴む」で使う動き、つまり親指を小指の方向に動かしていくのが正しい使いである。

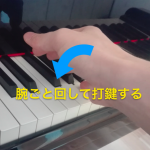

そして親指は、手首の回転運動を伴って使うのがショパンピアニズムの基本動作であり、手首の回転を伴うことでのみ腕の重さをピアノに与えることができるのだ。

そして親指は、手首の回転運動を伴って使うのがショパンピアニズムの基本動作であり、手首の回転を伴うことでのみ腕の重さをピアノに与えることができるのだ。